建築設備の計画において、排煙設備は火災時の安全性を確保する重要な要素です。

排煙機の選定や風量計算、ダクトサイズの決定など、複雑な計算が必要になるため、排煙計画をする上で頭を悩ませる部分でもあります。

今回の記事では、排煙設備の排煙機・風量・ダクト・排煙口の計算方法について、実務で使える具体的な方法を解説します。

建築基準法や消防法に基づいた正しい計算方法を、分かりやすく説明していきます。

自然排煙については自然排煙設備の計画方法で詳しく解説しています。

本記事では排煙設備の排煙機・風量・ダクト・排煙口の計算方法について解説します。

排煙機は最大防煙区画、排煙風量は隣接する2区画、ダクトは15m/s、排煙口はカタログ値で決めましょう。

3分でわかる設備の計算書では、建築設備に関する計算方法について、3分で理解できる簡単な解説を行います。

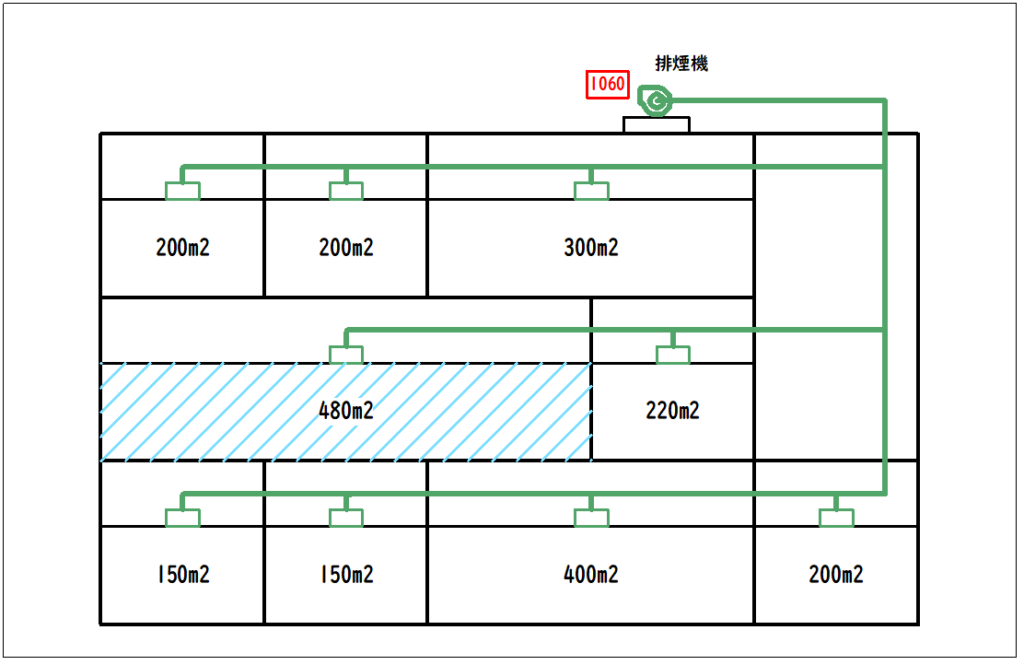

排煙機の決定方法

排煙機の能力は、120m3/min以上で、かつ、1つの防煙区画を受け持つ場合は床面積×1m3/min・m2以上、2以上の防煙区画を受け持つ場合は最大防煙区画の床面積×2m3/min・m2以上必要となります。

計算式

1区画 = 余裕率(1.1~1.3) × 床面積[m2] × 1[m3/min] or 120[m3/min]

2区画以上 = 余裕率(1.1~1.3) × 最大防煙区画[m2] × 2[m3/min] or 120[m3/min]

計算例

条件

受け持ち範囲:2防煙区画以上 最大防煙区画:480m2

計算結果

1.1 × 480 × 2 ≒ 1060[m3/min] (≧120[m3/min]) = 63600[m3/h]

余裕率は1.1~1.3の範囲で設定しますが、実務では1.2を使用することが多いです。

これは安全マージンとして適切な値であり、設計時の不確実性をカバーできます。

ただし、厳しい条件や特殊な用途では1.3を使用することもあります。

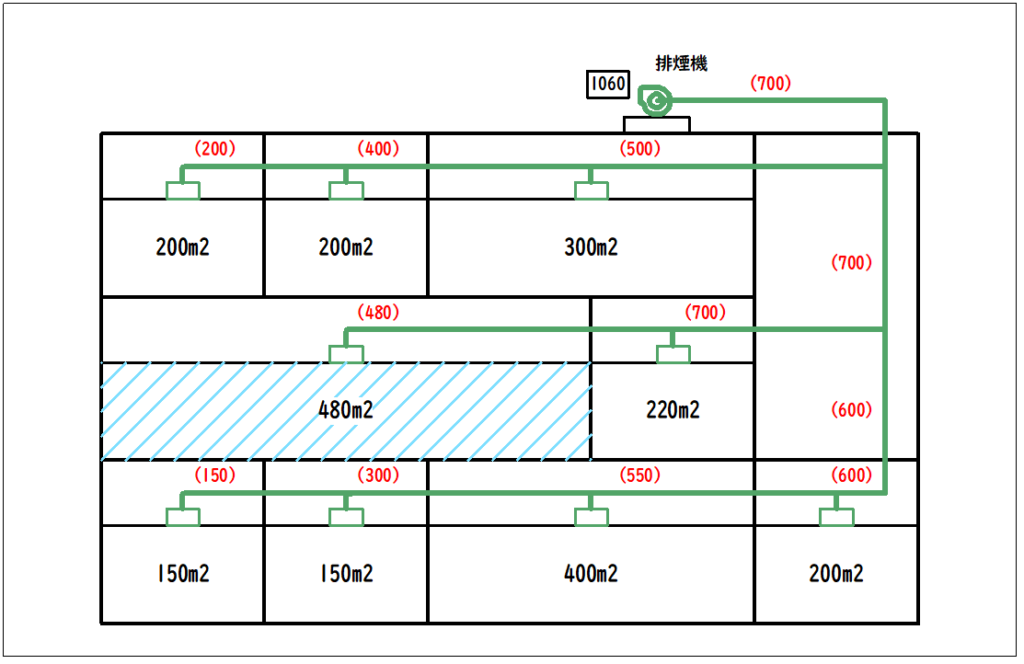

排煙ダクトの風量算定

2以上の防煙区画を受け持つ排煙ダクトの風量の算定は、同時に開放される防煙区画の合計風量以上をそのダクト風量とします。

通常は、隣接する2防煙区画を考えればよいため、同時に開放される2区画の組み合わせの内、最大風量が最大となる値とします。

風量算定の詳細手順

隣接する防煙区画の組み合わせを全て洗い出します。

例えば4区画のオフィスビルでA-B-C-Dという直線的な隣接関係の場合、A-B、B-C、C-Dの3パターンが考えられます。

各組み合わせでの必要風量を計算し、最大となる値を特定します。

これにより、どの2区画が同時に火災になった場合でも、適切な排煙が可能になります。

最大風量となる組み合わせを採用し、排煙風量として決定します。

この値が排煙機の選定やダクトサイズの決定の基準となります。

計算例

計算結果

算定結果は以下の図をご参照ください。

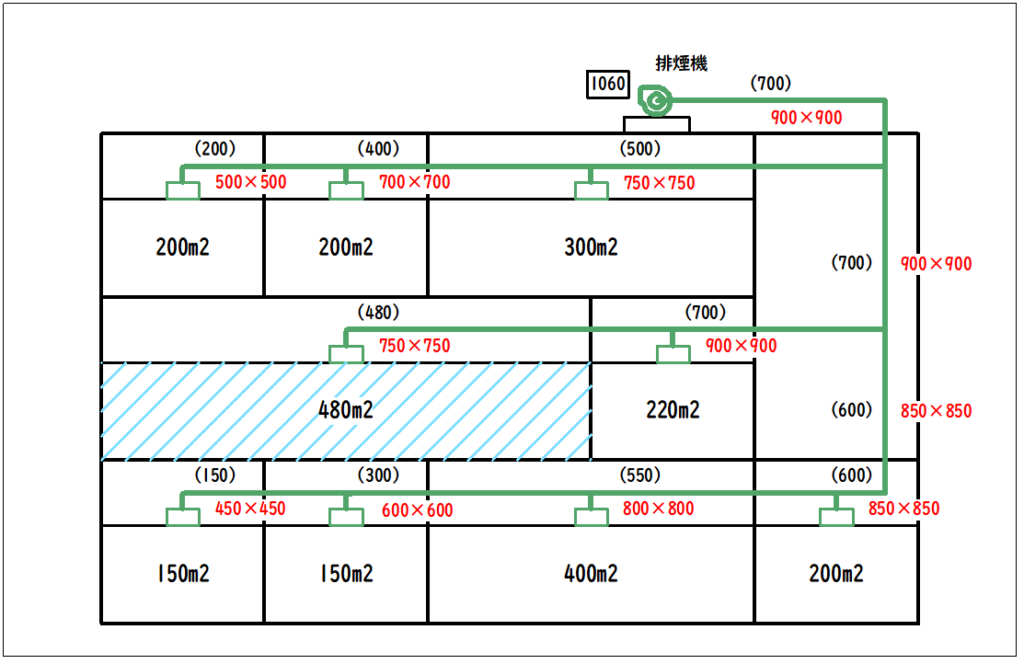

排煙ダクトのサイズ算定

ダクト内風速は、20m/s以下とし、サイズは等速度法又は当摩擦損失法により算定します。

20m/sは上限であるため、設計段階では余裕を持った値を使用します。

余裕の設定に明確な基準はありませんが、

- 風速:15m/s

- 単位圧力損失:なし

とすることがその一例です。

ダクトサイズ算定の実例

実際の計画では、風量800m³/minの場合、風速15m/sとすると以下のようになります。

計算結果

風量800m³/min = 13.33m³/s

断面積 = 13.33 ÷ 15 = 0.89m²

正方形ダクトの場合:√0.89 = 0.94m × 0.94m

長方形ダクトの場合:1.2m × 0.74m

このように、実用的なサイズに調整して選定します。

計算例

条件

風速:15[m/s] 単位圧力損失:-[Pa/m]

計算結果

算定結果は以下の図をご参照ください。

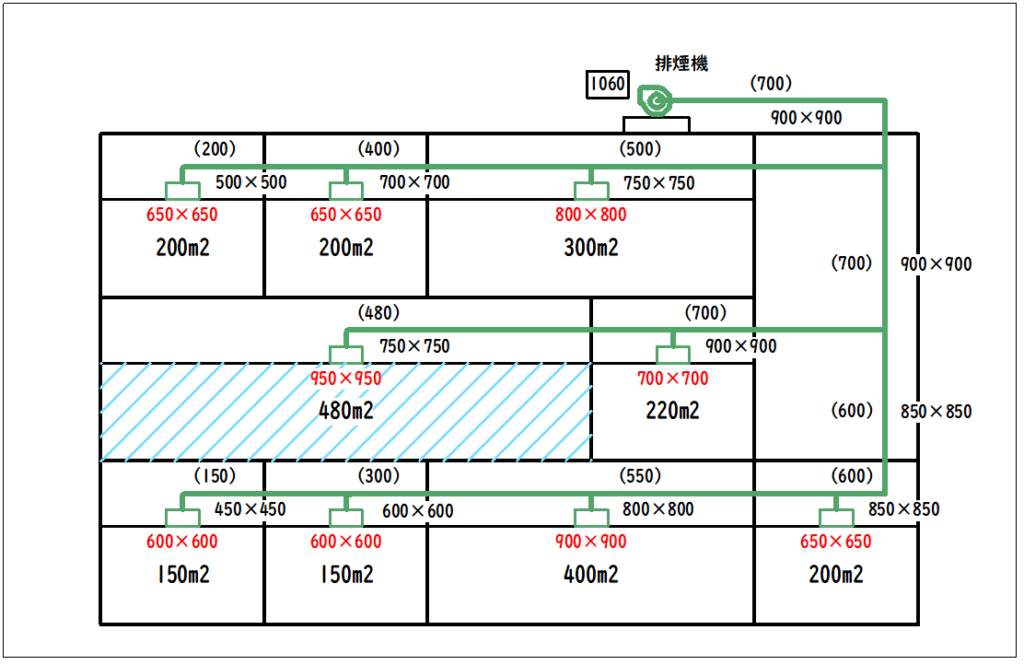

排煙口の算定

排煙口は風速10m/s以下で選定します。

計算式

排煙口面積 = 風量[m3/min] / 60 / 10[10m/s] × 有効開口率[-]

以上の計算式で求まりますが、有効開口率がメーカーのラインナップに依るため、排煙口の値はカタログ値を用いるようにしましょう。

例として以下のサイトからカタログの入手が可能です。

製品カタログ ダンパー 空調技研工業株式会社:防災機器 防火・防排煙ダンパー

排煙口を選定する際は、計算で求めた面積に加えて、設置場所やメンテナンス性も考慮する必要があります。

また、排煙口は各区画に1箇所以上設置し、天井から0.8m以上の高さ、壁から0.5m以上の距離を確保することが重要です。

計算例

計算結果

カタログ値に基づいた算定結果は以下の図をご参照ください。

実務での注意点

よくある間違いと正しい計画

排煙設備の計画では、いくつかの間違いがよく見られます。

例えば、排煙風量を床面積の合計で計算してしまうことや、ダクト風速を20m/s以上で計画してしまうことです。

正しい計画では、最大防煙区画基準での風量算定を行い、15m/s以下の風速で計画し、適切な距離での排煙口配置を心がける必要があります。

確認申請でのポイント

排煙設備の確認申請では、排煙設備概要図、風量計算書、ダクトサイズ計算書、排煙口選定書などの提出が必要です。

特に、防煙区画の適切な設定、排煙風量の算定根拠、ダクトサイズの合理性、排煙口の配置妥当性が審査のポイントとなります。

FAQ

- 排煙設備は必ず必要ですか?

-

特定防火対象物で1000m²以上、または地下階がある場合は必要です。

ただし、自然排煙が可能な場合は機械排煙設備が不要になる場合もあります。 - 自然排煙でも大丈夫ですか?

-

可能ですが、詳細については自然排煙設備の計画方法で詳しく解説しています。

建築設備ラボ 自然排煙(排煙窓)の有窓判定・必要有効開口面積・配置の決め方|実務ガイド | 建築設備ラボ 自然排煙(排煙窓)の成否判定と必要面積の算出、配置要件を、実務で迷わず決めるために整理しました。 機械排煙の記事と同じ流れで、要点→手順→計算→配置→緩和の順に解説…

自然排煙(排煙窓)の有窓判定・必要有効開口面積・配置の決め方|実務ガイド | 建築設備ラボ 自然排煙(排煙窓)の成否判定と必要面積の算出、配置要件を、実務で迷わず決めるために整理しました。 機械排煙の記事と同じ流れで、要点→手順→計算→配置→緩和の順に解説… - 排煙開始時間は何分ですか?

-

火災感知後2分以内に開始する必要があります。

これは避難時間を確保するための重要な要件です。

まとめ

本記事では排煙設備の排煙機・風量・ダクト・排煙口の計算方法について解説しました。

排煙機は最大防煙区画、排煙風量は隣接する2区画、ダクトは15m/s、排煙口はカタログ値で決めましょう。

本記事は簡単に計算方法をまとめています。

以下の書籍により詳しい内容が記載されています。

持っていない方は購入をおススメします。

本記事が皆さんの実務や資格勉強の参考になれば幸いです。

» 参考:建築設備士に合格するためのコツと勉強方法【学科は独学、製図は講習会で合格です】

» 参考:一級建築士試験の資格学校4選について解説【おすすめはスタディングとTACです】

» 参考:設備設計一級建築士の修了考査通過に向けた学習方法を解説【過去問を入手しよう】

以上、排煙設備の排煙機・風量・ダクト・排煙口の計算方法についての解説【3分でわかる設備の計算書】でした!

コメント・質問