質問さん

質問さん建築設備士の勉強方法が知りたい

建築設備士は独学?資格学校?講習会?

おすすめの教材を教えてほしい

今回はこんな疑問にお答えします。

建築設備士の学科は独学で受かります。製図は講習会に参加しましょう。

建築設備士は、職種に関わらず設備系全員が取得するべき資格だと言えます。

» 参考:建築設備士の資格概要と取得するべき3つの理由【建築設備系は皆取ろう】

では建築設備士の勉強方法についてですが、教材が色々あったりでどのように進めたらよいか迷うかってしまいますよね。

私もできるだけ費用は最小限に抑えたかったですし、最短ルートが合格したかったので先輩社員やネットでかなり調べました。

一次試験の学科については以下の教材がおすすめです。

おすすめ教材

結果として、コスパ良くストレートで合格することができました。

今回はそのノウハウをお伝えいたします。

本記事では建築設備士に合格する勉強方法について解説します。

また本記事では描き切れない法規に関する詳しい内容は以下にまとめてあります。

第一次試験(学科)は独学で受かります。

結論から申し上げますと学科試験は独学で受かります。

金銭的に余裕があったり、より確実に合格したい!、っという方は資格学校に通う選択肢もアリだと思います。

しかし私の知人に建築設備士に合格した人は何人もいますが、資格学校に通っていた人は1人だけです。

学科は独学で十分合格できる試験です。

というわけで、以降は独学で学科試験に望むための勉強方法について解説します。

試験の概要等は以下の記事にまとめていますので、ご確認いただきますとより内容が理解しやすいです。

» 参考:建築設備士の資格概要と取得するべき3つの理由【建築設備系は皆取ろう】

学科試験は、以下の3つで構成されます。

- 建築一般知識:計画や構造分野などを含んだ建築全般に関する問題

- 法規:建築・設備に関わる法規に関する問題

- 建築設備:電気・衛生・空調設備の設備全般に関する問題

| 試験の区分 | 出題形式 | 出題科目 | 出題数 | 出題内容 |

| 第一次試験 (学科) | 四肢択一 | 建築一般知識 | 27 | 建築計画、環境工学、構造力学、建築一般構造、建築材料及び建築施工 |

| 四肢択一 | 建築法規 | 18 | 建築士法、建築基準法その他の関係法規 | |

| 四肢択一 | 建築設備 | 60 | 建築設備設計計画及び建築設備施工 |

建築一般知識

建築一般知識は一級建築士の問題を簡単にしたレベルです。

一級建築士を受験後の人であれば、あまり苦労せず得点を稼げます。

建築知識に自信がない人でも過去問に取り組むことで十分対応できます。

建築法規

法規も一級建築士の問題を簡単にしたレベルです。

ただし、内容がより設備系の法規に特化した出題になりますので、法令集の作りこみは必要となります。

また建築士の資格受験で利用した法令集は、建築基準法を中心に建築全般を網羅した構成となっています。

一級建築士とは出題範囲が異なりますので、必ず以下の建築設備士用の法令集を買いなおしてください。

建築設備

建築設備は難易度が高く、一級建築士よりも難しいです。

範囲は設備全般ですので、電気・空調・衛生設備で自身の専門外の内容は特に難しく感じます。

それでもきちんと過去問に取り組めば、合格レベルに達せますのでご安心ください。

建築一般知識と建築設備の勉強方法について

「建築一般知識」と「建築設備」の勉強方法は同じです。

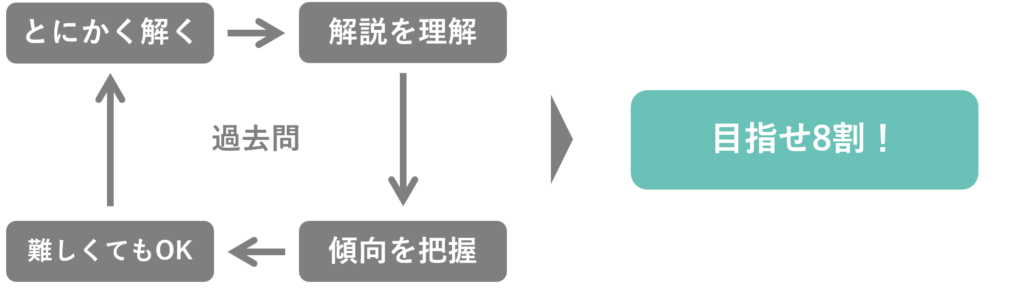

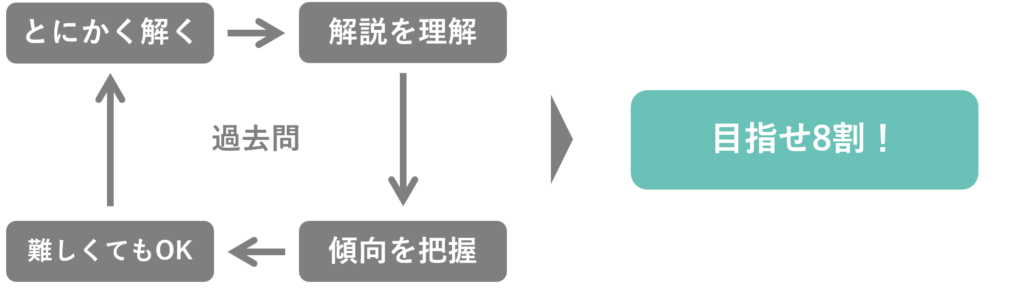

勉強方法はズバリ過去問を解く、です。

シンプルですね。

5年分の過去問に取り組み、8割以上が解けるようになるまで何度も繰り返して下さい。

建築設備士は毎年6割ぐらいが合格点となります。

よって過去問を8割以上解けるようになっていれば、当日も合格できます。

ただし、ただ闇雲に解くのではなく、以下のポイントを意識してください。

- 過去問の解説を理解しながら進める

- 過去問の出題傾向を確認する

- わからない問題は問題と答えや解き方を暗記する

過去問の解説を理解しながら進める

過去問は問題の直後に解説がある書籍をおすすめします。

そして問題を解いたら解説を読み込む、っという流れで学習を進めます。

この解説をきちんと理解して、試験当日も類似した問題が出たら確実に得点源にすることが重要です。

私のおすすめの参考書は日建学院出版の「建築設備士 学科問題解説集」です。

解説が詳しくわかりやすいです。

私も受験当時にこの過去問を利用していました。

同等品の総合資格学院出版の「建築設備士 学科試験 問題解説」もおすすめです。

両方購入する必要はありません。

好みでいずれかをお選びください。

過去問の出題傾向を確認する

数年分の過去問を解いていると気が付きますが、何問かは同じ問題が出ています。

また出題パターンに周期があったりします。

過去問を解きながらこの傾向を抑えてください。

そうするとよく出題される問題や今年出る可能性が高い問題の予測ができます。

それらの問題は確実に解けるようにしておきましょう。

わからない問題は問題と答えや解き方を暗記する

建築設備士は建築、電気、空調、衛生と出題範囲が広いです。

それぞれがそれなりに専門性を持った問題であるため、自身の専攻外の問題はとても難しく感じます。

場合によっては解説を読んでも理解ができない問題も出てきます。

そんな時は、もう解説は理解しようとはせずに解き方や正解の選択肢の内容を暗記して下さい。

合格点は6割程度ですので、合格するためにすべての問題が理解できている必要はありません。

ただ同じ問題が出る可能があるため、その問題を捨ててしまうことは勿体ないです。

補足:参考書も利用して理解度アップを図る!

法規の勉強方法について

「法規」の勉強方法も過去問を解く、に変わりはありません。

「建築一般知識」と「建築設備」と同様に、①過去問の出題傾向を確認する、②過去問の出題傾向を確認する、③わからない問題は問題と答えや解き方を暗記するの3つがポイントです。

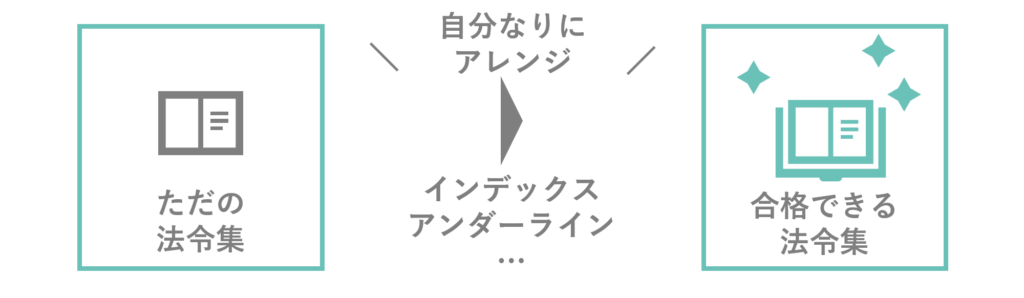

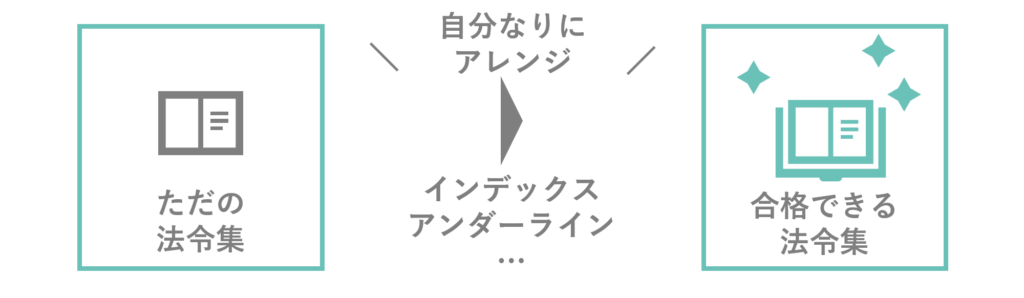

「法規」はそれに加えて、法令集の作りこみがとても重要です。

法規は法令集の持ち込みが可能であり、この法令集を確認しながら問題を解いていきます。

購入すべき法令集は「建築設備関係法令集」一択です。

他の法令集は不要です。

この法令集は実務でも使えますので、持っていない人は受験せずとも直ちにポチって下さい。

法令集の作りこみは以下のポイントが得点アップに繋がります。

試験当日は時間との戦いです。

自分なりに引きやすい法令集を作ることが大切です。

- インデックスは自分なりにアレンジ

- 過去問を解いて重要な箇所にアンダーライン

- 過去問の出題箇所にチェック

インデックスは自分なりにアレンジ

まずは付属のインデックスを貼ってください。

分厚いのでこれをやらないと正解の条文に辿り着けません。

そして何年か解いてみて、以下のページにも追加でインデックスを貼ってください。

- 良く出題されるページ

- 何度やっても間違えたり、辿り着けないページ

インデックスはすぐボロボロになってしまうため、フィルム付きのタイプをおすすめします。

過去問を解いて重要な箇所にアンダーライン

過去問の解説を読んで重要な箇所や出題頻度の高い箇所にはアンダーラインを引きましょう。

すべて同じ色で引くのではなく、

- 肯定文は赤線

- 否定文を青線

のように分けると理解しやすいです。

修正がかけられるように、消せるボールペンや色鉛筆を使用することをおすすめします。

過去問の出題箇所にチェック

過去問で出題された選択肢の条文にマーカー等でチェックを入れましょう。

過去に出題された問題はまた出題される可能性が高いからです。

ちなみに法令集への過度な書き込みはNGとなりますのでご注意下さい。

詳しい内容はHPをご確認ください。

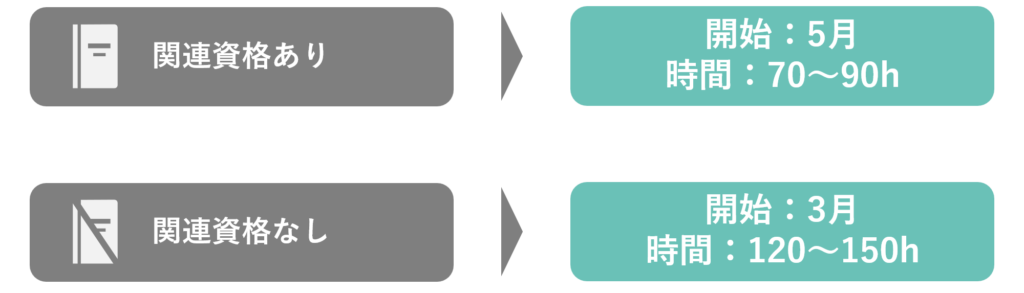

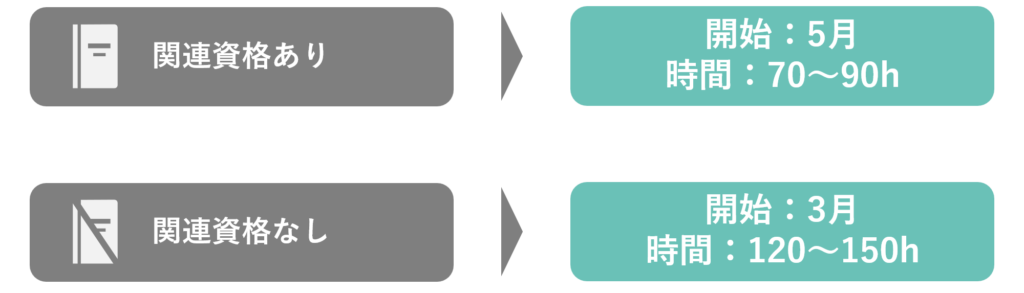

勉強時間

勉強時間は、受験者が資格を持っているかによって変わってきます。

勉強時間の目安は以下の通りです。

勉強時間の目安

- 関連資格あり:70~90時間

- 関連資格なし:120~150時間

※”関連資格あり”は一級建築士、二級建築士、1級管工事施工管理などの建築設備士の出題と被る資格を指します。

私の学習スケジュール(関連資格あり)

私は一級建築士を持っていたため”資格あり”ということで、ゴールデンウイーク明けから勉強を始めました。

「建築一般知識」と「法規」はほぼ一級建築士の知識で対応できましたので、ほとんどの勉強時間を「建築設備」に費やすことができました。

平日は移動時間と昼休みで1~1.5時間、土日はそれぞれ3時間ぐらい勉強していました。

後輩の学習スケジュール(関連資格なし)

電気学科卒で無資格の後輩は、3月頃からコツコツと勉強を開始していました。

「建築一般知識」が苦手で、特に構造がまったく理解できなかったようです。

それでも本記事の要領で学習を進めていき、1回で合格できました。

ポイントを押さえてきちんと過去問に取り組めば必ず合格できますのでご安心ください。

学習におすすめの参考書

学習におすすめする参考書は「建築設備士 学科問題解説集」と「建築設備関係法令集」です。

私を含め同僚の皆がこの2つを購入して合格しています。

法令集に関しては実務でも使えますので、持っていない人は受験せずとも直ちにポチって下さい。

また過去問を解くだけではどうしても理解が不足する、不安だ!、という方もいると思います。

そんな方は「建築設備士120講」、もしくはが「建築設備士必携テキスト」おすすめです。

第二次試験(製図)は講習会参加で受かります。

第二次試験の製図試験については多く語ることがありません。

何も考えずに講習会に参加してください。

この出費含めて建築設備士の試験だと思ってください。

第一次試験後に日建学院や総合資格が解答例を出します。

それを参考に自己採点して第一次試験を通過したことが確認できたら即、講習会に申し込んでください。

日本設備設計事務所協会連合会のHPから申込ができます。

なぜ即申し込むことをおすすめするかといいますと、直ぐに定員が埋まる恐れがあるからです。

私は1週間ぐらい申込を放置したのですが、その結果自身が住んでいるエリアでは受講できないという事態になりました。

皆さんはそのようなことがないように、できるだけ早く申し込むようにしてください。

第二次試験の勉強方法

では申し込みが遅れた私がどのように勉強したかというと、まだ定員が埋まっていなかった札幌で申し込み、テキストのみ入手して勉強しました。

はい、講習会には行っていないんです。

それでも大丈夫です。

重要なのは、このテキストなのです。

実は建築設備士の第二次試験はまともな参考書が市販で売られていません。

つまりこのテキストがないと勉強がろくにできないんですね。

加えてこのテキストは信頼性が高いです。

第二次試験対策のポイントがおさえられています。

ですので、とにかく講習会に参加してそこで配布されるテキストをやり込めば、必ず合格できます。

勉強方法は講習会テキストを入手してやり込む、ただそれだけです。

講習会不参加は実体験ですが、こんなお恥ずかしい例はくれぐれも参考にしないようよろしくお願いします。皆さんは必ず講習会に参加しつつ、テキストを入手して確実に合格してください。

第二次試験の合格に向けた勉強時間と習熟度の目安

テキストを入手してから第二次試験までの日数は皆同じです。

試験勉強はテキストの内容を十分に理解し、下記の習熟度の目安まで取り組むことをおすすめします。

私はおおよそ30時間ぐらい勉強しました。

受験当時、私は設備設計者で一級建築士を保有していたことが前提での勉強時間です。

時間ではなく、習熟度の目安を参考にしてください。

- 「計画条件」をしっかり読み解ける

- 自分なりに「計画の要点」をまとめられる

- 選択問題を手が止まることなく取り組める

- 過去問を用いて時間内に一通り終わらせるイメージをつけておく

「計画条件」をしっかり読み解ける

2次試験は設計製図の試験となります。

問題に取り組むうえでの「計画条件」として、文章での概要・与条件と平面・断面による図面が提供されます。

この内容を前提として、各問題に取り組んでいく出題形式となります。

過去の出題は公式サイトから確認できますため、一通り確認することをおすすめします。

「計画条件」の内容を理解できていないと合格することは難しいです。

設備システムの方式など、のちの解答に影響してくる部分にマーカーでチェックを入れ、「計画条件」をしっかり読み解ける・内容を整理できるようになってください。

マーカーは消せるタイプを2,3色用意することをおすすめします。

自分なりに「計画の要点」をまとめられる

「計画条件」を前提とした各設備の留意点などを記述する「計画の要点」が出題されます。

講習会のテキストを参考に、自分なりに各設備に関して3つ以上要点を書けるように練習してください。

基本的にテキスト内にある設備だけで差し支えありません。

テキストだけでは理解できない場合は、下記の参考書なども活用することをおすすめします。

選択問題を手が止まることなく取り組める

選択問題では、設備計画における計算問題と作図問題が出題されます。

また選択問題は空調設備・衛生設備・電気設備の3つから1つを選択する形式となります。

当日どれでも選択できるようにすると、学習量が必要以上に増えてしまいます。

自身が得意な1つを決めて、その選択問題の学習に取り組むことをおすすめします。

選択した設備の出題について、すべて手が止まることなく解けるまで取り組んでください。

私は空調設備に決め打ちして受験しました。

ちなみにどの設備を選んでも空調設備・衛生設備・電気設備について問われます。

例えば”衛生設備は完全に捨てる”、ということはできない点にご注意ください。

- 選択した設備(空調設備or衛生設備or電気設備)の計算問題

- 選択した設備(空調設備or衛生設備or電気設備)の作図問題

- 空調設備・衛生設備・電気設備のそれぞれの作図問題

過去問を用いて時間内に一通り終わらせるイメージをつけておく

過去の出題は公式サイトから確認できます。

ここで過去2,3年分の問題を解いてみてください。

この過去問を一通り時間内に終わらせるイメージをつけておくと、時間配分や自分がつまずく点(例えば器具配置図など)を把握でき、合格をより近づけることができます。

ただし注意点として、完璧に解き切る必要はありません。

というのも年度によって出題形式は同じですが、内容が大きく異なります。

計画条件や建物概要によって必要となる設備が違うためです。

よって公式サイトの過去問を解けるようになる必要はありません。

あくまでテキストの範囲を徹底的に理解することをおすすめします。

過去問は時間配分や苦手な出題形式を把握する程度に利用してください。あくまでテキストの内容理解に重きを置いて学習に取り組んでください。

第二次試験に携行するものについて

読者の方に第二次試験に携行するおすすめの道具についてご質問をいただきましたため、ここで当日私が携行した道具について紹介いたします。

私は一級建築士の製図試験ではいろいろ持っていき、それらが邪魔だった経験から、自分にとって必要最低限の道具で臨みました。

例えば問題を解いていて製図板の必要性を感じなかったので、製図板は当日持って行っていません。

下記は参考程度にしていただき、試験勉強を通して自身にとってのベストな道具たちを模索してください。

テンプレート

私は作図をすべてテンプレートのみで行いました。

円の部分に親指を通して、絵の具のパレットを持つようにして使用しました。

こうすることで手に持ったまま定規・テンプレートとして利用できるため、持ち替えが不要、かつ図面が汚れにくくなります。

パレットのように持ちながら定規として使うため、硬いものではなく、しなるテンプレートが私のおすすめです。

シャーペン

シャーペンはステッドラーの製図用シャープペンを使いました。

重さがちょうどよく、今でも愛用しています。

記述・文字は0.5mm、作図は0.7mmを用いることで強弱や見易さに配慮しました。

消しゴム

消しゴムはMONO消しゴムを使いました。

全体的に通常の消しゴム、主に図面の細かな部分をペン型消しゴムを用いていました。

間違って消すと図面の書き直しによる時間ロスが発生するので、特にペン型消しゴムの運用はおすすめです。

製図用ブラシ

消しカスやシャー芯の粉などが解答用紙上にあると、腕や定規などでどんどん汚れていって見栄えが悪くなります。

製図用ブラシで適宜解答用紙を掃っておくと、きれいな状態に保ちやすく、修正作業の削減ができます。

正直日常での用途があまりない点が残念ですが、製図試験上はあるととても便利なのでおすすめです。

蛍光ペン

問題チェック用のペンか色鉛筆は必ず用意しましょう。

おすすめはフリクションペンです。

マーカーのほうが一目でわかりやすいですし、消せるので足し引きしやすい点がとても良いです。

私は設備システム、数値、考慮しなくてよいことなどで複数色を使い分けていました。

電卓

電卓はボタン同士が離れて押しやすく、計算結果部分が机においても見えるように傾斜しているタイプを好んで使っていました。

当時私が使っていた電卓はすでに廃版になっていましたが、下記の電卓がとてもに似ているのでここで紹介します。

腕時計

時間を確認するための腕時計は必ず持参してください。

デジタル時計だと見間違える恐れがあるため、私はアナログ時計を採用していました。

シャーペンなどで表面に薄く線を入れることで、時間のチェックポイントなどを決められる点もおすすめです。

まとめ

本記事では建築設備士に合格するための勉強方法について解説しました。

第一次試験のポイントは以下の通りです。

- 過去問の解説を理解しながら進める

- 過去問の出題傾向を確認する

- わからない問題は問題と答えや解き方を暗記する

加えて法令集の作り込みについては以下の通りです。

- インデックスは自分なりにアレンジ

- 過去問を解いて重要な箇所にアンダーライン

- 過去問の出題箇所にチェック

第二次試験のポイントは以下の通りです。

- 即講習会に申し込む

- 講習会に参加してテキストを入手する

- テキストをやり込む

- 「計画条件」をしっかり読み解ける

- 自分なりに「計画の要点」をまとめらる

- 選択問題を手が止まることなく取り組める

- 過去問を用いて時間内に一通り終わらせるイメージをつけておく

これらにきちんと取り組めば、合格は間違いありません。

建築設備士の資格は、職種に関わらず設備系全員が取得するべき資格です。

ここには描き切れないさらに詳しい内容はnoteにまとめてあります。

法規の得点アップに繋がりますので、一読ください。

またこの資格を持っていると一級建築士の受験資格を得られたり、設備設計一級建築士の難易度を大きく下げることができます。

» 参考:一級建築士試験の資格学校4選について解説【おすすめはスタディングとTACです】

» 参考:設備設計一級建築士の修了考査通過に向けた学習方法を解説【過去問を入手しよう】

本記事を参考に確実に建築設備士を入手しましょう。

以上、「建築設備士に合格するためのコツと勉強方法【学科は独学、製図は講習会で合格です】」でした。

コメント・質問

コメント一覧 (2件)

ブログ参考にさせていただき、建築設備士の1次試験に合格出来ました!

簡潔で分かりやすい内容でとても参考になりました!

2次試験に必要なオススメの道具があったら教えてください!

8/4に講習会、8/25に本試験受験予定です!

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほど

宜しくお願い致します。

合格おめでとうございます!

参考になり幸いです。

ご質問をありがとうございます。

私のおすすめ道具は以下です。

・テンプレート

基本テンプレートで作図

https://amzn.to/3SnvrVZ

・ステッドラーのシャーペン 0.5 0.7

細かい部分や強弱をつけるために、0.5と0.7を使い分け

https://amzn.to/4feO9sz

https://amzn.to/4fcjJr3

・mono消しゴム

主に記述で使用

https://amzn.to/3LziKUd

・ペン状消しゴム

作図の細かいところに使用

https://amzn.to/3zTO65u

・刷毛

消しカスなど図面が汚れてしまうため小まめに刷毛を使用

https://amzn.to/4d9W5cN

・蛍光ペン

問題チェック用に消せる蛍光ペンを使用

https://amzn.to/4cRcp2r

・電卓

シンプルでデザインを採用

(私が使ったものは販売終了のようです…)

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/542/~/%E3%80%90%E9%9B%BB%E5%8D%93%E3%80%91%E9%9B%BB%E5%8D%93-ls-smart%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E4%BB%95%E6%A7%98

・腕時計

シンプルなアナログタイプ

https://amzn.to/3Y9Ub7W

一級建築士の製図試験ではいろいろ持っていき邪魔だった経験から、

自分にとって必要最低限の道具で臨みました。

製図板は持って行っていません。

試験勉強を通して自分に必要な道具を模索してください。

参考になれば幸いです。

2次試験頑張ってください。