質問・疑問

質問・疑問・設備設計一級建築士になりたい!

・設備設計一級建築士の学習方法がわからない

・過去問はどこで入手するんだ?

今回はこんな質問にお答えします。

前年度の過去問を入手して、解答案を作成しましょう!

設備設計一級建築士の学習は意外と苦労します。

それは学習手段が少ないためです。

令和3年1月現在で市販の教材を見かけたことがありません。

ただご安心ください。

前年度であれば過去問の入手が可能です。

本記事では、そんな勉強方法が乏しい設備設計一級建築士の学習方法を皆さんにお伝えします。

本記事は、設備設計一級建築士の受講区分Ⅳを前提に記載しています。

受講区分Ⅰとは難易度がまったく異なりますので、受講区分Ⅳにて受講することをおすすめします。

詳しい内容は以下の記事をご参照ください。

» 参考:設備設計一級建築士とはどのような資格か、難易度や年収について解説

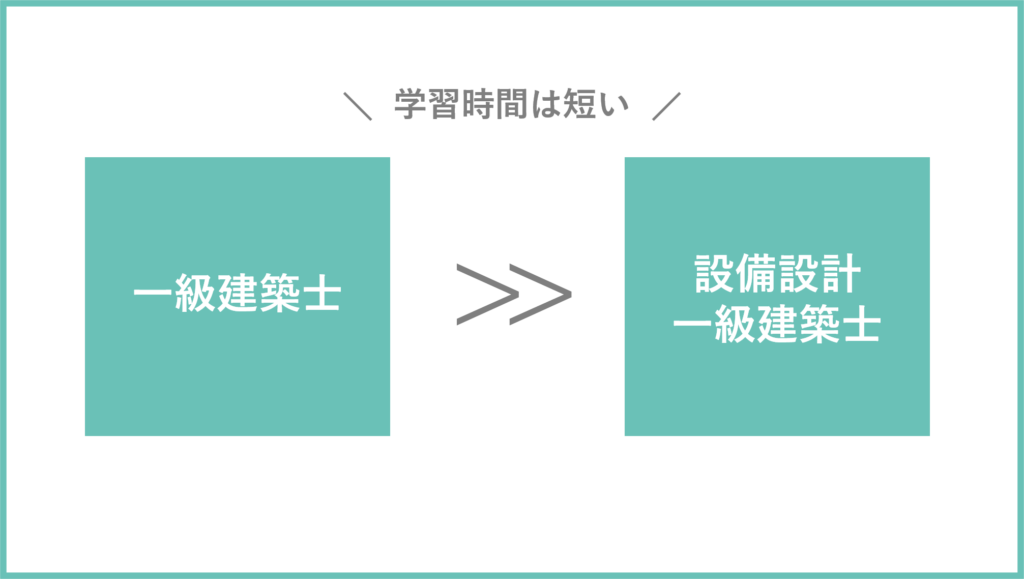

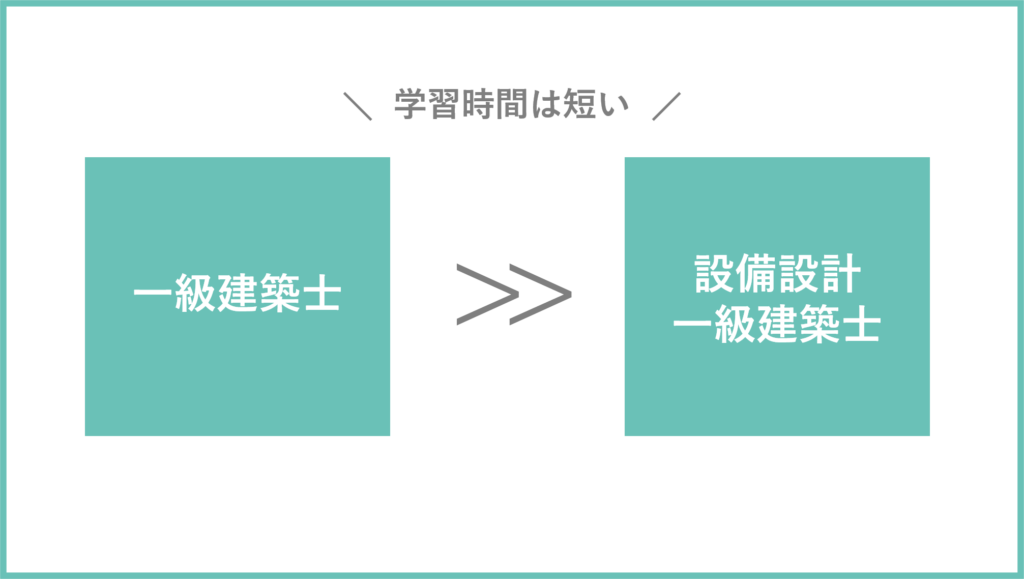

設備設計一級建築士の学習時間

受講区分Ⅳで受講する皆さんは、当然ながら一級建築士と建築設備士を受験済みですね。

設備設計一級建築士はそれらの資格に比べると圧倒的に学習時間は必要ありません。

推奨の学習時間は、皆さんの設備設計者としての熟練度によりますが、20~50時間程度になります。

これは講習会の時間は抜いての学習時間です。

» 参考:設備設計一級建築士講習の講義概要や受講のポイントについて解説【勝負は後半の4時間です】

ちなみに私の総学習時間は、70時間ぐらいだと思います。

推奨時間と矛盾していますが、私は1度落ちていて、2年目に合格したためです。

私はこの修了考査を軽く見ていました。

» 参考:設備設計一級建築士の修了考査に合格する方法ついて解説【適切に対策することが重要です】

合格した2年目の学習時間はおよそ30~40時間ぐらいです。

試験日の1か月前から、平日は隙間時間でそこそこ、週末の土日にそれぞれ3時間ずつ学習していました。

不合格だった1年目も同様の学習時間でした。

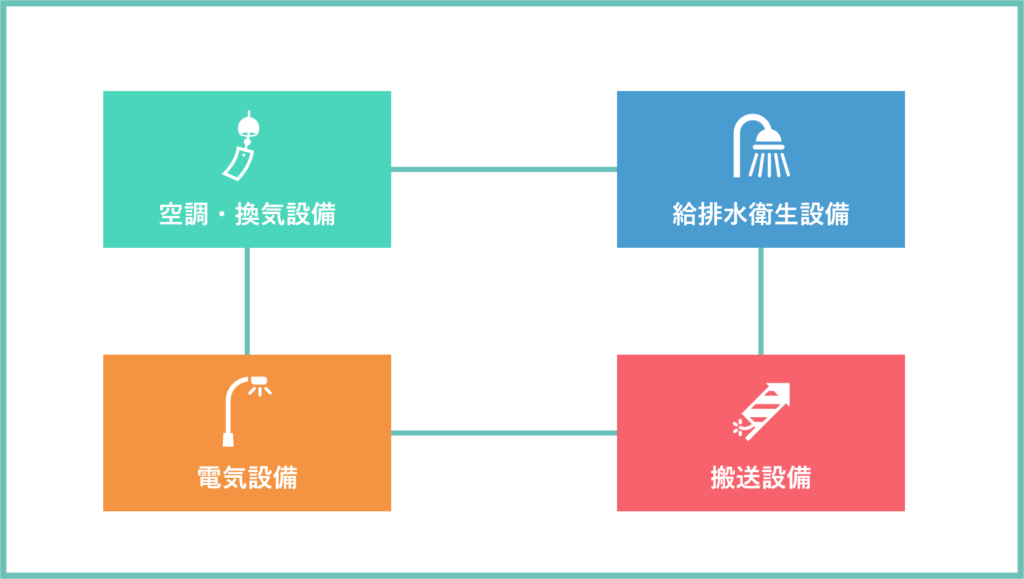

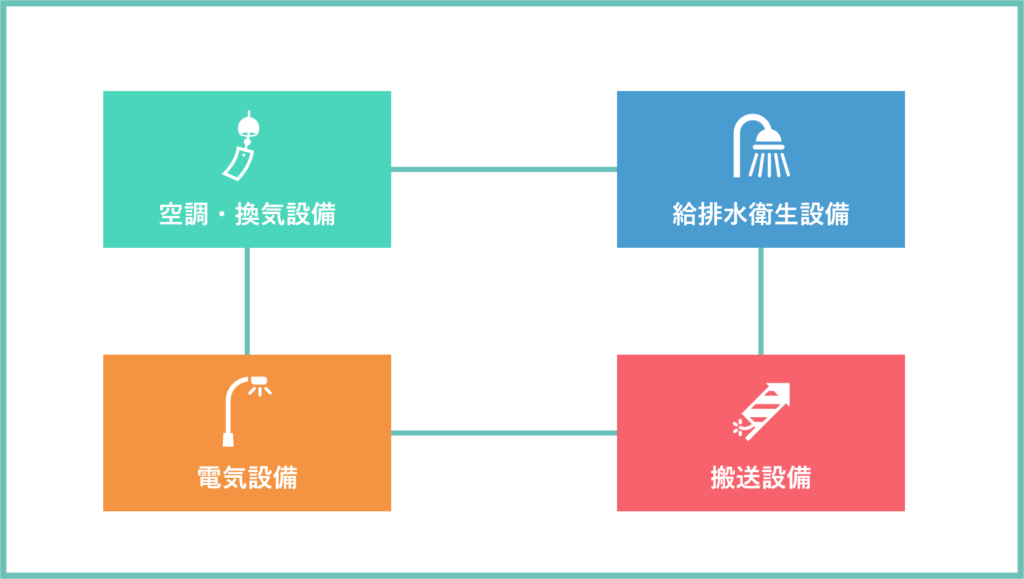

修了考査の問題・構成

受講区分Ⅳで受験した場合は、修了考査(試験)は「法適合確認」のみとなります。

「法適合確認」とは、建築基準法の設備分野に特化した法規チェックです。

講習会で配布されたテキストを参照しながら各問題の文章と図を確認し、誤っている箇所を記述形式で回答する試験方式となります。

出題科目は、空調・換気設備、給排水衛生設備、電気設備、搬送設備の4科目です。

問題数はそれぞれ5問ずつで計20問となります。

出題科目と問題数

| 出題科目 | 問題数 |

| 空調・換気設備 | 5問 |

| 給排水衛生設備 | 5問 |

| 電気設備 | 5問 |

| 搬送設備 | 5問 |

ある年度の出題内容は以下の通りです。

| No. | 科目 | 項目 |

| 1 | 空調・換気設備 | 火気使用室の換気 |

| 2 | 防煙区画 | |

| 3 | 煙突 | |

| 4 | 防煙区画 | |

| 5 | 空調・換気融合問題 | |

| 6 | 給排水衛生設備 | 給排水衛生設備融合問題 |

| 7 | 給排水衛生設備融合問題 | |

| 8 | 防火区画の貫通状況 | |

| 9 | 給排水衛生設備融合問題 | |

| 10 | 給排水衛生設備融合問題 | |

| 11 | 電気設備 | 非常用の照明設備 |

| 12 | 非常用の照明設備 | |

| 13 | 蓄電池 | |

| 14 | 雷保護設備 | |

| 15 | 防災設備融合 | |

| 16 | 搬送設備 | 乗用エレベーター全般 |

| 17 | 非常用エレベーター | |

| 18 | エスカレーター | |

| 19 | 搬送設備融合 | |

| 20 | 搬送設備融合 |

終了考査の出題例

出題例を紹介します。

問題は煙突ルート図に関する出題とします。

そしてそのルート図の煙突高さの寸法に着目すると高さが不十分であり、そこが誤り(解答個所)、といった具合です。

解答用紙へ「不適切な箇所」と「不適切な理由」を解答します。

今回の解答例は、以下の通りです。

解答の書込み量もこの程度が目安となります。

解答例

| 不適切な箇所 | 煙道接続口から頂部までの高さ |

| 不適切な理由 | ボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さは、 |

| 計算に基づくと6.4m以上とする必要があるため、 | |

| 6000mmでは不適切である。 |

設備設計一級建築士の学習方法

学習方法は「講習会テキストの読み込み」と「前年度問題を解く」の2つとなります。

ボリュームはそこまで多くないため、設備設計一級建築士の学習にあまり時間がかからない理由はここにあります。

勉強手段とボリュームが少ないので、そんなに時間のかけようがないわけです。

設備設計一級建築士講習会テキストの読み込み

設備設計一級建築士の講習会でテキストが配布されます。

このテキストの法適合確認の部分を読み込めば十分です。

特に講習会でピックアップされた部分が、当日出題される可能性が高いため、重点的に確認してください。

» 参考:設備設計一級建築士講習の講義概要や受講のポイントについて解説【勝負は後半の4時間です】

記載されている内容は、建築基準法の設備に関する条文の要約です。

法適合確認の部分のページ数は、約100ページ程度ですので、そこまでボリュームはありません。

ちなみにこのテキスト全体では、約1,000ページもあります。

驚きですよね。

しかし実際に修了考査で使用するページは、最後の100ページだけです。

残りの約900ページは、各設備の設計方法等がまとめられた参考書のようなものです。

業務に有益な情報がまとめられていますが、修了考査ではほとんど役立ちません。

設備設計者として知識と技術を再整理するための資料、という位置づけです。

前年度の過去問を解く

原則的に勉強教材はありませんが、主催元である建築技術教育普及センターが、前年度分のみ修了考査問題の頒布を行っています。

以下のURL内に案内がありますのでご参照ください。

しかし解答例はないため、答え合わせはできません。

この修了考査問題を入手し、講習テキストを用いて解き、出題形式等に慣れてください。

私が実際に行った学習

複数年の過去問を入手する

たまたま試験問題をまだ持っていた先輩がいましたので、それを貸してもらいました。

私自身が受験2年目でしたので、前年度問題と合わせて計3年分入手できました。

まぁ3年分あれば十分かなと思い、それ以上は集めませんでした。

というのも3年分集めてみると、出題傾向が読めたためです。

誤っている箇所はほぼ毎年違っていましたが、出題内容は年度によってそんなに変わらないことがわかりました。

私はこの3年分の問題について、「不適切な理由」を40~70文字程度で解答する練習をしました。

下記で70文字弱です。

解答例

| 不適切な箇所 | 煙道接続口から頂部までの高さ |

| 不適切な理由 | ボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さは、 |

| 計算に基づくと6.4m以上とする必要があるため、 | |

| 6000mmでは不適切である。 |

当日の解答欄もおおむねこれぐらい記載できれば、ほぼ埋まるぐらいの量でしたので、目安にしてください。

私は複数年集めましたが、過去問に関しては前年度分だけでも正直問題はないかな、という印象です。

傾向をつかむ等の目的で、複数年入手することもありだと思います。

仲間と答え合わせする

やはり仲間は大事です。

私は同僚に受験者がいましたので、その同僚と一緒に問題の確認を行いました。

この方法により合格率が大きく上がったと実感しています。

一人で問題を解いていても解答例がないため、自身の解答案に自信が持てませんからね。

お互いの意見を出し合うと、解答案の妥当性を確認できます。

また一級建築士を取ってから5年間設備設計をしてきたとはいえ、得意分野・苦手分野はあります。

そのお互いの苦手分野を補い合うことで、不安箇所を潰すことも可能となります。

過去問の解答例

でも周りに受験者がいないよ、という方もいるかと思います。

そういう方は私が作成したnoteをご確認いただくことも一つの手です。

設備設計一級建築士の法適合確認解答案を私なりにまとめたものです。

仲間との答え合わせに近い体験が得られるかと思います。

私はこのnoteに記載した書き方や書き込み量で実際に修了考査を通過(合格)しています。

過去問が入手できない一昨年以前の解答例についても、どのような出題があったのか参考になります。

ぜひ覗いてください。

皆さんの参考になれば幸いです。

まとめ

本記事では、設備設計一級建築士の学習方法をお伝えしました。

私が行った学習方法は以下の通りです。

- 設備設計一級建築士講習会テキストの読み込み

- 前年度の過去問を入手し、解答練習と傾向を把握する

- 他の受験者を見つけて、不足情報を補う

この学習方法を参考にして、自身が納得いくまで準備すれば、ほとんどの人は一発で合格できます。

noteに私が過去作成した解答案をまとめてあります。

過去問が入手できない一昨年以前の解答例についても、どのような出題があったのか参考になります。

ぜひ覗いてください。

この記事が皆さんの設備設計一級建築士取得の参考になれば幸いです。

以上、「設備設計一級建築士の学習方法や合格に向けたコツについて解説【過去問を入手しよう】」でした!

コメント・質問