質問・疑問

質問・疑問設備設計一級建築士ってなんだ?

勉強方法がわからない…

合格するためのコツが知りたい!

今回はこんな疑問にお答えします。

設備一級建築士は、設備設計にとっての最上位の資格です。

合格には十分な知識と対策が必要となります。

設備設計一級建築士は、世間ではあまり認知されていません。しかし一級建築士を取得した人が設備設計の実務を経て初めて受験資格が得られるとても難易度の高い資格です。

設備設計を生業としている方にはぜひ目指していただきたい資格です。

本記事では設備設計一級建築士合格に向けたロードマップについて解説します。

設備設計一級建築士の資格概要について

設備一級建築士ってどんな資格だろう?取る必要があるのだろうか?

こんな疑問にお答えします。

ポイント

- 設備設計にとって一級建築士に勝る最上位の資格

- 合格率は40%~60程度

- 年収は700~1000万円以上

設備設計にとって一級建築士に勝る最上位の資格

設備設計一級建築士とは設備設計職にとっては一級建築士の上位互換であり、最高峰の資格と言えます。

一定規模以上の建物は、一級建築士だけでは設計できず、設備設計一級建築士の確認を受けなければ設計は完了しないわけです。つまり設備設計職の皆さんが目指すべき資格は設備設計一級建築士です。

合格率は40%~60程度

試験の難易度はその年によって異なりますが、おおよそ合格率は40~60%程度です。一見合格率は高いように見えます。しかし受験者は皆一級建築士を取得し、十分な実務経験の得た猛者たちです。決して簡単な試験ではありません。

年収は700~1000万円以上

年収の相場は700~1000万円です。

役職や社内評価によってはさらに高い年収を目指せます。

続きはこちら

設備設計一級建築士の申込や講習概要について

設備設計一級建築士の申込内容や注意点について知りたい!

こんな疑問にお答えします。

ポイント

- 実務経験として認められる業務

- 申し込みから資格取得まで

- 講習の構成

実務経験として認められる業務

設備一級建築士の受験資格は一級建築士を取得後、5年以上設備設計の業務に従事した方が得られます。ここで重要なのが”設備設計の業務”という所です。

例えば積算業務を5年間やっても設備一級建築士の受験資格は得られませんので注意が必要です。

まず取得を目指すに先立ち、皆さんの業務内容と照らし合わせることをおすすめします。

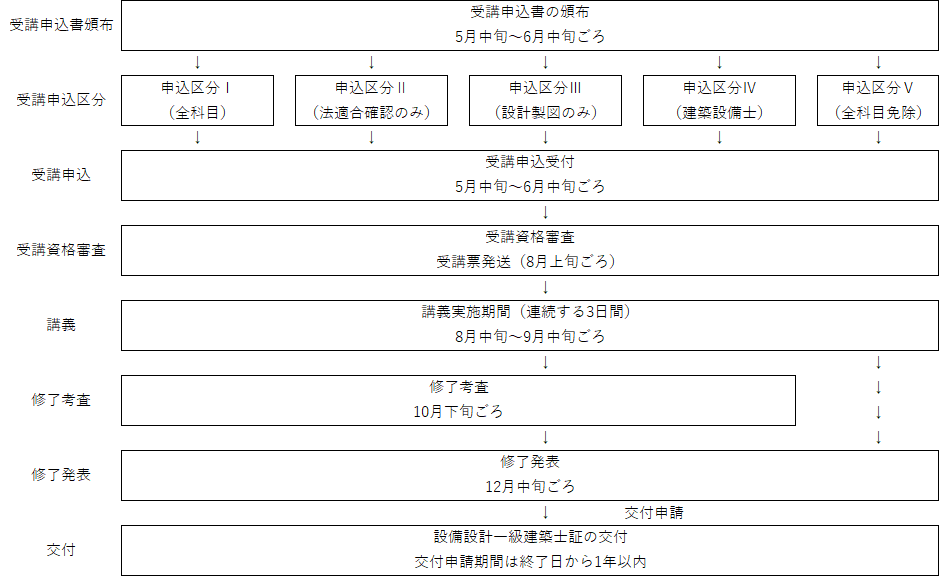

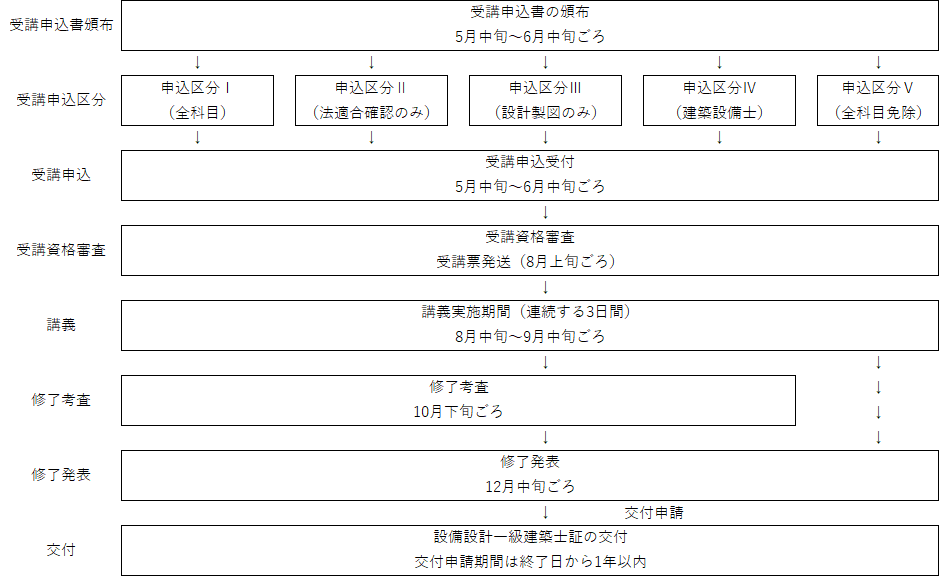

申し込みから資格取得まで

申し込みから資格取得までの流れは以下の通りです。

申し込みの流れ

講習の構成

一連の流れのメインとなる講習は「講義」と「修了考査」で構成されます。

「講義」で学んだ内容を「修了考査」にて試験する流れとなります。

講習から合格の流れ

- 講義:設備一級建築士に必要な知識や心得などを講義形式で受講

- 学習:講義内容を踏まえて、修了考査に向けて学習

- 修了考査:講義範囲内から出題される試験に解答

- 考査通過:修了考査を無事通過すると晴れて設備一級建築士の資格証が交付

続きはこちら

設備設計一級建築士講習の講義概要や受講のポイントについて

設備設計一級建築士講習の講義内容について知りたい!講義のポイントは?

こんな疑問にお答えします。

ポイント

- 申込区分Ⅳでの受験がおすすめ

- 講義は「建築設備関係法令」、「建築設備設計総論」、「法適合確認」の3部構成

- 後半の4時間が重要

申込区分Ⅳでの受験がおすすめ

講習の構成は以下のようなります。

| 日程 | 時間 | 内容 | 申込区分 | ||||||

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||

| 講義 | 第1日 | 午前 | 10:00~12:00(2時間) | 建築設備関係法令 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |

| 午後 | 13:00~14:00(1時間) | 建築設備設計総論 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||

| 14:00~18:00(4時間) | 法適合確認 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | |||

| 第2日 | 午前 | 10:00~12:00(2時間) | 電気設備の設計技術 | 〇 | – | 〇 | – | – | |

| 午後 | 13:00~15:00(2時間) | 電気設備の設計技術 | 〇 | – | 〇 | – | – | ||

| 15:00~18:00(3時間) | 空調・換気設備の設計技術 | 〇 | – | 〇 | – | – | |||

| 第3日 | 午前 | 10:00~11:00(1時間) | 空調・換気設備の設計技術 | 〇 | – | 〇 | – | – | |

| 11:00~12:00(1時間) | 給排水衛生設備の設計技術 | 〇 | – | 〇 | – | – | |||

| 午後 | 13:00~16:00(3時間) | 給排水衛生設備の設計技術 | 〇 | – | 〇 | – | – | ||

| 16:00~18:00(2時間) | 輸送設備の設計技術 | 〇 | – | 〇 | – | – | |||

| 修了考査 | 1日 | 午前 | 10:00~12:00(2時間) | 法適合確認 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |

| 午後 | 13:15~17:15(4時間) | 設計製図 | 〇 | 〇 | – | – | |||

申込区分Ⅳであれば、講義は1日で済みますし、修了考査もわずか2時間で終わる法適合確認のみとなります。反対に申込区分Ⅰの場合、講義は7時間を3日、修了考査は計6時間の長丁場となります。

労力、費用、合格率のすべてにおいて、圧倒的に申込区分Ⅳが有利となります。

保有する資格が「1級建築士」かつ 「建築設備士」で受講する申込区分Ⅳがおすすめです。

講義は「建築設備関係法令」、「建築設備設計総論」、「法適合確認」の3部構成

申込区分Ⅳの講義は第1日で終わりで、第2日、第3日は受講する必要がありません。第1日の講義は「建築設備関係法令」、「建築設備設計総論」、「法適合確認」の3つに分かれております。

後半の4時間が重要

最も重要な点は、修了考査での出題範囲が3つ目の「法適合確認」のみであることです。よって前半の2講義は、設備に関する知識の整理と後半に向けた準備の時間と捉えてください。

続きはこちら

設備設計一級建築士の修了考査通過に向けた学習方法について

設備設計一級建築士の学習方法がわからない。過去問はどこで入手するんだ?

こんな疑問にお答えします。

ポイント

- 学習時間は20~50時間程度

- 設備設計一級建築士講習会テキストの読み込み

- 前年度の過去問を入手し、解答練習と傾向を把握

学習時間は20~50時間程度

推奨の学習時間は、皆さんの設備設計者としての熟練度によりますが、20~50時間程度になります。私が合格した年の学習時間はおよそ30~40時間ぐらいでした。

設備設計一級建築士講習会テキストの読み込み

学習方法としては講習会テキストの法適合確認パートの読み込みが重要です。修了考査ではここから出題されます。

どのページにどのような条文が記載されているかなど、十分にこのテキストの内容を把握しましょう。

前年度の過去問を入手し、解答練習と傾向を把握

設備設計一級建築士の修了考査は原則的に勉強教材はありません。しかし実は主催元である建築技術教育普及センターが、前年度分のみ修了考査問題の頒布を行っています。この過去問を入手し取り組みましょう。

この過去問の解答例は配布されないため、学習仲間と答え合わせすることをおすすめします。その方法についても以下の記事で解説していますのでぜひチェックしてください。

続きはこちら

設備設計一級建築士の修了考査に合格するための留意点ついて

設備設計一級建築士の修了考査ってどんな内容なの?修了考査の対策とかって必要なの?

こんな疑問にお答えします。

ポイント

- 時間配分に注意

- 不適切な理由を明確に解答

- 受かるだろうという怠慢は危険

時間配分に注意

法規関連の試験全般に言える話ですが、試験は時間との勝負となります。1問1問確実に解いていくのではなく、ある程度時間を区切って、解答がわからなかった場合はすぐ次に行きましょう。

事前にどのような時間配分にするか決めて、試験を望むことをおすすめします。

不適切な理由を明確に解答

私は修了考査に一度不合格となり、2年目に合格できました。その経験から不適切な理由を明確に解答することが重要であることに気が付きました。

明確な回答を心がけれていれば、おのずと8割程度は埋まります。解答例を以下の記事で解説していますのでぜひチェックしてください。

受かるだろうという怠慢は危険

私が1年目不合格となった最大の理由は、まぁ受かるだろうという怠慢さだと考えています。設備一級建築士の合格率は比較的高いですが、それは受験者皆さんのレベルが高いだけです。合格基準に達していないのであれば落ちますし、その割合が多ければ合格率も変動するわけですね。

詳しくは以下の記事で解説しています。参考にしていただき、皆さんは確実に合格を勝ち取ってください。

続きはこちら

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント・質問